Interview de Christian Grataloup dans le journal Les Échos (Pascale-Marie Deschamps), daté du 28 mai 2014.

Christain Grataloup (O.Roller)

Quand les hommes ont-ils commencé à tracer la route ?

D’abord, la route n’est pas, comme on le pense souvent, synonyme d’infrastructures. Longtemps elle a été tout simplement un chemin par où l’on pouvait passer, avec le sentiment qu’au-delà du col, de la forêt, il existait d’autres sociétés et d’autres produits que l’on pourrait échanger. En témoigne le vase de Vix, découvert en 1953 près de Châtillon-sur-Seine (Côte d’or). On a retrouvé cet objet cultuel grec d’une facture remarquable, haut d’un mètre quarante-cinq sur autant de large, dans la tombe d’une princesse gauloise inhumée cinq siècles av. J.-C. Les sociétés méditerranéennes commerçaient avec celles du nord, des peuples encore néolithiques, pour échanger leurs produits manufacturés contre l’étain, nécessaire à la fabrication du bronze, et les esclaves qui compensaient leur déficit chronique de main-d’œuvre. Certains chemins plus anciens encore ont désormais disparu. Entre 50 000 et 15 000 ans avant notre ère, le niveau des mers était inférieur de 150 mètres à ce qu’il est aujourd’hui. Grande-Bretagne et Japon n’étaient pas des îles, Australie et Nouvelle-Guinée n’en formaient qu’une seule. Il y a douze mille ans, on passait à pied sec le détroit de Béring, d’où cet arc linguistique « sibérien » qui relie certains peuples de la Sibérie aux Amériques en passant par l’Alaska.

Les routes maritimes sont-elles aussi anciennes ?

Tout à fait. On a retrouvé en Crète des silex taillés il y a 100 000 ans, alors que cette île s’est détachée du continent il y a deux millions d’années ! L’Australie a été peuplée 40 000 ans av. J.C., par la mer forcément. On sait aussi désormais à quel point les Polynésiens ont été de grands navigateurs. Leurs pilotes « lisaient » la mer comme les Touareg le désert. Ils repéraient les atolls de très loin grâce aux légères brumes qui flottent au-dessus, et se guidaient au goût de l’eau. Ils ont même laissé des cartes-maquettes où figuraient îles et étoiles. Ils ont quitté la Chine environ 3 000 ans avant notre ère et ont petit à petit gagné Taiwan, les Philippines, la Malaisie, l’Indonésie pour atteindre Madagascar et la Nouvelle-Guinée cinq siècles av. J.-C., puis Tahiti au début de notre ère et enfin l’île de Pâques. Ils pourraient même avoir atteint l’Amérique du Sud en suivant vents et courants. Au VIIIe siècle, ils avaient parcouru le Pacifique et l’océan Indien, soit les deux tiers de la planète ! Cela relativise quelque peu « les découvertes » occidentales des siècles suivants.

Quand les Européens se mettent-ils à naviguer ?

Ils commencent à explorer les mers et à construire des bateaux d’une plus haute technicité vers la fin du XIIIe siècle. Etroites et rapides, des galères de Venise atteignent Bruges. Cela leur permet d’éviter les routes terrestres et leurs nombreux obstacles, en particulier les forêts. Si les foires de Champagne, par exemple, ont eu un si grand succès à partir du XIIe siècle, c’est en partie parce que cette région était peu boisée. Les marchands y étaient plus en sécurité. Et puis ces itinérants n’aiment pas non plus qu’on les taxe, ce que font les souverains français. Aussi vont-ils contourner le royaume, par la mer d’une part, et par la vallée du Rhin d’autre part. C’est ainsi que se formera ce que le géographe Roger Brunet appellera en 1989 « la banane bleue » ou « dorsale européenne », ce célèbre croissant économique qui relie Londres à Milan… en évitant soigneusement la France.

Parallèlement se développe la route de la soie… Peut-on déjà parler de mondialisation ?

En quelque sorte. Elle est très ancienne. César connaît déjà la soie, un produit extrêmement coûteux à l’époque, dont la Chine a détenu le monopole jusqu’au VIe siècle. Les sociétés « à pattes » (éleveurs nomades) maîtrisent la route entre les mondes chinois et romain, sociétés « à racines » (agriculteurs sédentaires), et se renforcent à chaque fois que les empires enracinés s’affaiblissent. Les Mongols ont ainsi détruit Bagdad en 1258 et ont poussé jusqu’en Pologne. A son apogée, l’empire de Gengis Khan s’étendait entre l’Europe de l’Ouest et le Japon. Il a su transformer des routes nomades en territoire politique et en optimiser les échanges commerciaux en instaurant une pax mongolica fondée sur la mise en scène de la terreur : tas de crânes au bord des routes, humiliation des voyageurs, etc. Mais ce régime et la prospérité qu’il a apportée au long du XIIIe siècle ont permis à Marco Polo de se rendre en Chine, à l’imprimerie, la poudre à canon, etc., de se diffuser et à l’Europe de financer ses cathédrales. Seulement la mondialisation des biens et des personnes s’accompagne toujours de celle des maladies : au XIVe siècle, c’est la peste noire. L’Europe y a perdu un tiers de sa population, l’empire mongol s’est désarticulé et la route de la soie est redevenue périlleuse…

C’est la peste noire qui provoque la recherche d’autres routes… et la découverte de l’Amérique ?

Indirectement, oui. Aux XIIIe et XIVe siècles, l’élite européenne découvre le sucre et y prend goût. Et comme les autres épices, il faut de l’or pour le payer. Le mobile est assez puissant pour stimuler les aventuriers. Au XVe, les Européens cherchent donc une route vers l’Asie pour contourner le Moyen-Orient alors aux mains des Turcs, tandis que les Chinois cherchent une route maritime car la voie terrestre fonctionne mal. La Chine veut aussi faire la démonstration de sa puissance et susciter les allégeances. Mais les aventures des uns et des autres n’auront pas le même impact. La Chine, en effet, ne fait pas de réelle découverte. La célèbre flotte de Zhen He et ses 30 000 hommes (contre 105 marins pour Colomb) va suivre les vents de mousson qui la porteront jusqu’au Mozambique, mais ce sont des routes maritimes déjà millénaires. Les Européens, eux, ont commencé à explorer l’Atlantique dès la fin du XIVe siècle. Ils sont déjà à Madère et aux Açores. Surtout, les missions chinoises sont étatiques contrairement aux aventures européennes qui sont privées et bénéficient de la concurrence. Ainsi, lorsque Christophe Colomb se fait rabrouer par le roi du Portugal qui juge son projet irréaliste, peut-il se tourner vers celui d’Espagne et envoyer son frère cadet plaider sa cause auprès du roi de France. Tandis que, quand en 1432 la Chine décide d’interrompre les expéditions maritimes (la capitale s’est déplacée de Nankin à Pékin pour faire face au péril du Nord et les ressources sont désormais allouées à la défense de l’empire), les navigateurs n’auront pas le moindre recours. Les chantiers navals et les cartes maritimes sont détruits. La Chine se replie sur elle-même. C’en est fini de la découverte du monde.

Les Européens s’enorgueillissent de la découverte de l’Amérique. Mais aujourd’hui de nombreux pays lui contestent cette première. Ont-ils des raisons d’avoir raison ?

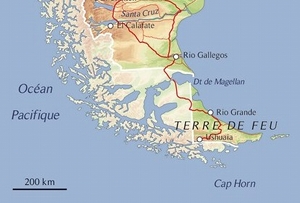

L’acte essentiel pour la connaissance de notre monde est sans conteste le franchissement de l’Atlantique par Christophe Colomb parce que cette route n’existait pas et qu’on ignorait l’existence du continent américain. Cette découverte fait donc l’objet de nombreux fantasmes. On a pu ainsi lire sous la plume du Britannique Gavin Menzies que les jonques de Zheng He avaient poussé jusqu’aux Amériques. Mais si c’était vrai, on trouverait des traces de leur passage. Ce qui n’est pas le cas à ce jour. Les Vikings aussi ont été jusqu’au Labrador en passant par les Hébrides, l’Islande, le Groenland, baptisée « terre verte » car le climat d’alors y permettait l’élevage. Mais le petit âge glaciaire du XIIIe siècle bloque le passage et l’Islande devient le terminus. On enseigne aussi aux écoliers sénégalais, sur la base d’une unique chronique arabe, que le prédécesseur du richissime empereur Moussa du Mali aurait envoyé 1 000 pirogues vers l’ouest au XIIIe siècle, dont l’une aurait atteint le Brésil. Pourquoi pas : les vents soufflent d’est en ouest et 3 000 km seulement séparent le Cap Vert de la pointe nord-est du pays ; c’est la partie la moins large de l’Atlantique. Mais là encore, cette « découverte » n’a laissé aucune trace et, surtout, il n’y a pas eu de « retour »…

C’est donc le retour de Christophe Colomb qui fait de sa traversée une véritable première ?

Oui, car ce n’est pas tant le premier voyage de 1492 qui est important, que le second, celui de 1493. Non seulement Christophe Colomb est revenu au Portugal, mais il repart, cette fois avec dix-sept belles caravelles toutes neuves, au lieu des trois navires d’occasion du premier voyage. On peut alors véritablement parler de « route » car un lien est créé.

Ensuite commencera la grande épopée des Compagnies des Indes… Encore une histoire de concurrence ?

Une histoire de concurrence qui sera la matrice même du capitalisme actuel. Au XVIe siècle les Espagnols et les Portugais règnent sur le Nouveau Monde, Venise contrôle encore la Méditerranée, mais son commerce est affaibli par les routes atlantiques. Au fil des guerres, les Hollandais s’affranchissent petit à petit de l’empire espagnol. Ils en viennent à financer leurs propres campagnes d’épices et fondent en 1602 la Compagnie unie des Indes Orientales (VOC). Une initiative de l’Etat financée par les bourgeois d’Amsterdam qui achètent des parts de la compagnie et se les échangent. C’est l’ancêtre de la Bourse. Ces expéditions sont en effet à la fois très coûteuses et très risquées, d’où le partage des risques. Les Anglais imitent les Hollandais, suivis des Français. Ainsi naît Lorient, anciennement Port-Louis. Ces courses vers les Indes vont considérablement enrichir l’Europe qui va pouvoir ainsi s’offrir le reste du monde – la colonisation – et financer ensuite la Révolution industrielle. La suite c’est ce nationalisme forcené qui conduira aux catastrophes suicidaires des deux Guerres mondiales.

L’Europe a conquis le monde. Mais avec le réveil des anciens empires (Inde, Chine) et l’émergence de nouveaux pays (Brésil), ses représentations géographiques, économiques, culturelles sont désormais en concurrence. Quels en sont les enjeux ?

Pour les historiens cela se traduit par une nouvelle approche qu’on appelle l’« histoire globale ». C’est une manière de replacer l’histoire européenne dans un ensemble plus large. Jusqu’ici ils considéraient le monde comme si eux seuls avaient une histoire – les autres n’étant que des « civilisations » intemporelles, comme si d’histoire ils n’en avaient pas. Notre description du monde et son découpage temporel et géographique procèdent en effet de conventions arbitraires : le Moyen Age n’a aucun sens pour les Chinois ou les Indiens. Les océans Pacifique et Atlantique ne forment qu’une seule masse liquide. Ce sont les encyclopédistes du XVIIIe siècle qui ont fait de l’Oural la limite de l’Europe et de la Mer Rouge la limite entre l’Asie et l’Afrique. Auparavant c’était le Nil… etc. Ces catégories sont certes utiles pour nos hommes d’affaires et assureurs, mais elles ne nous renseignent pas sur les visions que les autres ont du monde et ne nous aident pas à les comprendre. Au-delà, il s’agit désormais de penser l’histoire à l’échelle de l’humanité, non pas dans un face à face « nous et les autres », mais dans un « nous » global. L’humanité n’a pas d’ennemis, elle n’a que des problèmes – des ressources limitées dans un espace dégradé – qu’elle ne peut résoudre que globalement.

A lire :