Auteur

Alexandre Nicolas :

Cartographe - géomaticien,

ancien officier géographe

du Ministère de la Défense.

Cartographe - géomaticien,

ancien officier géographe

du Ministère de la Défense.

Les ascensions oubliées des officiers géographes dans les Alpes du Sud

La Vallouise en 3D selon les cartes de Bourcet/d'Arçon

Réalisation : Alexandre Nicolas

Une autre histoire des Alpes : les ascensions oubliées des officiers géographes dans les Alpes du Sud

• La carte de Bourcet, 1749-1755

• La carte générale de la France, dite carte de l’État-Major, 1823-1830, 1851-54

Recherches menées par Olivier Joseph, Paul Billon-Grand et Alexandre Nicolas, cartographe (France)

Eugenio Garoglio (CeSRAMP – Université de Turin)

Contact : Olivier Joseph – Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. – 06 88 56 61 95

C’est à l’occasion de la commémoration du 150ème anniversaire de l’ascension de la Barre des Écrins, en 2014 sous l’égide de l’office de promotion de la communauté de communes du Pays des Écrins (Destination Écrins, Hautes-Alpes), de l’Office de Tourisme de la Vallouise, du Parc national des Écrins et de la Compagnie des guides Oisans-Écrins, qu’Olivier Joseph et Paul Billon-Grand se sont intéressés, le premier en historien, le second en toponymiste, aux événements ayant précédé cette ascension importante dans l’histoire de l’alpinisme.

Située au cœur des massifs des Écrins et de l’Oisans (Hautes-Alpes et Isère), la Barre des Écrins est une montagne de 4102 mètres d’altitude qui était, jusqu’au rattachement de la Savoie à la France (1860), le plus haut sommet français. Les Écrins forment une vaste montagne glaciaire dans leur face nord, où prend naissance la Glacier Blanc. L’ascension jusqu’à l’altitude de 4000 mètres se fait sans difficulté majeure : seuls les 100 derniers mètres, sur une face verglacée et sur une arête aérienne sont plus délicats, mais néanmoins accessibles.

Son ascension, le 25 juin 1864, par une cordée composée d’un guide français, Michel Croz, d’un guide suisse, Christian Almer, et de trois alpinistes anglais, Adolphus Warburton Moore, Horace Walker et Edward Whymper, marque une date importante. Elle fait entrer le massif des Écrins dans l’histoire de l’alpinisme sportif.

Alors même que les deux récits de Whymper et de Moore ne mentionnent jamais le fait que cette ascension ait été une première, les compilations anglaises puis françaises ont attribué très rapidement à la cordée de Whymper le mérite de la première ascension.

En portant nos regards sur les décennies précédant cette ascension, en reprenant à frais neuf les récits et les archives des personnes qui ont fréquenté ce massif de haute montagne entre les XVIIe et XIXe siècles, nous sommes allé de surprise en surprise. Nous avons non seulement compris l’ampleur des travaux conduits sur le terrain par les officiers-géographes aux XVIIIe et XIXe siècles, mais nous avons aussi retrouvé les traces de leurs exploits scientifiques et sportifs. Et nous commençons à comprendre les mécanismes qui ont conduit à l'oubli de ces ascensions, alors même qu'un des plus importants alpinistes anglais en a donné les clés.

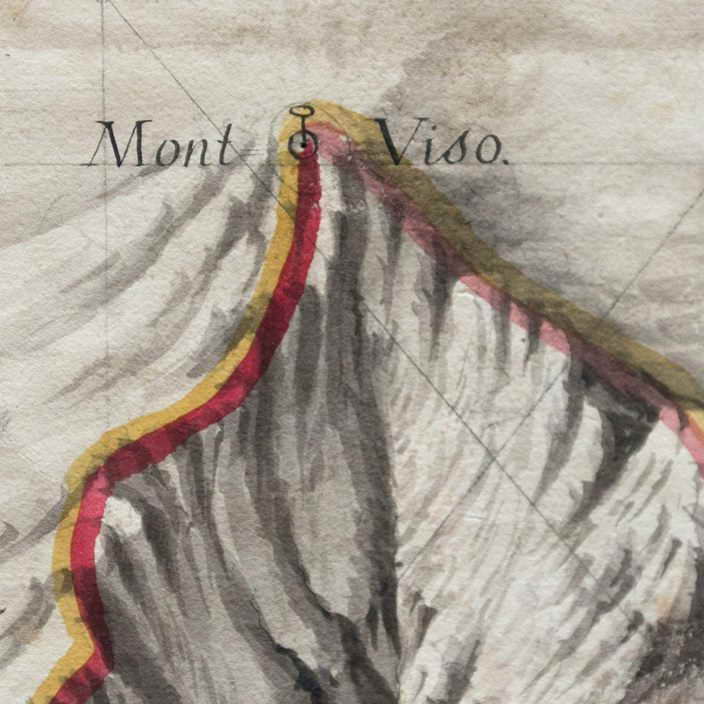

Les ascensions de 1750-51

Les minutes originales de la carte de la frontière des Alpes dauphinoises (Service Historique de la Défense – J 10 C 512 et 516), établie entre 1749 et 1755 sous la direction de Pierre-Joseph de Bourcet, ingénieur militaire, sont un chef d’œuvre de cartographie peu connu. Les minutes originales, aquarellées, sont dessinées au 1/14 400e. De très nombreux détails y figurent : maisons, cabanons, chemins, rivières, etc.

Nous avons eu la surprise de découvrir, sur les feuilles représentant le Queyras, que Bourcet et ses officiers avaient très vraisemblablement escaladé le Viso (3 841 m) lors des opérations de géodésie conduites en 1750 ou 1751.

Nous avons eu la surprise de découvrir, sur les feuilles représentant le Queyras, que Bourcet et ses officiers avaient très vraisemblablement escaladé le Viso (3 841 m) lors des opérations de géodésie conduites en 1750 ou 1751.

La consultation du canevas géodésique de la carte de Bourcet (S.H.D. – J 10 C 511) a permis d’établir la réalité de cette ascension. En reportant tous les sommets formant les triangles primaires de la géodésie de Bourcet sur un modèle numérique de terrain actuel, nous avons montré que, durant l’été 1750 ou 1751, Bourcet et ses officiers ont bien escaladé le Viso, mais encore le Bric Froid (3 302 m), le pic de Rochebrune (3 320 m), l’Aiguille Noire en Clarée (2 870 m) et le Râteau Ouest (3 769 m). Et au moins cinq autres sommets à l’intérieur du massif des Écrins, dans les vallées adjacentes à celle du Vénéon et de la Bérarde que nous avons encore du mal à identifier, mais qui pourraient être le Jandri, l’Aiguille du Plat de la Selle, le Pic du Says, etc.

Si les sommets clairement identifiés ne présentent pas de difficultés d’ascensions majeures, ils sont néanmoins situés en haute altitude et exigent des personnes qui les gravissent, aujourd’hui comme en 1750, de franchir des terrains glaciaires (Râteau), des pentes raides (Viso, Râteau), des ressauts rocheux qui doivent être escaladés avec les pieds et les mains (Viso et surtout Aiguille Noire).

Les ascensions de 1851-53

Lors de la campagne géodésique et cartographique des années 1851, 1852 et 1853, visant à terminer la Carte Générale de la France – dite carte de l’État-Major – des officiers topographes et cartographes de l'État-Major ont gravi une bonne vingtaine de sommets du massif des Écrins.

Le premier sur les lieux, le capitaine Alexandre Davout, neveu du maréchal d’Empire Davout, secondé par le lieutenant Froester, avait la mission d’établir la géodésie dite du second ordre. Lors de cette campagne, il a gravi l’Aiguille Centrale d’Arves (1852, 3513 m) et, probablement le pic Jocelme (3457 m, 1853, Bonvoisin sur la carte). Pour l’Aiguille Centrale d’Arves, ce ne semble pas être une première : des documents permettent de savoir que des habitants de Valloire y sont monté en 1839. En revanche, pour le Jocelme c’est la première connue et attestée.

Puis, durant l’été 1853, d’autres officiers sont venus dans le massif pour établir la géodésie finale en stationnant sur les points désignés et mesurés préalablement par le capitaine Davout, afin de fixer les limites entre communes permettant de rabouter les cartes du cadastre, mais surtout d’obtenir le maximum d’altitudes et de détails pour dessiner la carte.

C’est ainsi que, durant l’été 1853, les officiers en charge des derniers relevés topographiques et de la cartographie ont escaladé les sommets suivants :

• le lieutenant Émile Meusnier : la Barre des Écrins (4 102 m), le Pelvoux (3 946 et 3 932 m), l’Ailefroide Orientale (3 847 m), l’Ailefroide Occidentale (3 954 m), Neige-Cordier (3 614 m), les Agneaux (3 664 m), la Pointe Nérot (3 538 m) ;

• le capitaine Joseph Constant Cousinard : le Bonvoisin (3 480 m) et le Jocelme (3 457 m) ;

• dans le secteur de la Bérarde, le capitaine Louis-Hippolyte Bourgeois : la Tête Nord du Replat (3 342 m), l’Aiguille du Plat de la Selle (3 596 m), le Grand Pic de la Grave (3 667 m), le Jandri, la Tête des Fétoules (3459 m), l’Aiguille des Arias (3 221 m), l’Aiguille d’Entre-Pierroux (3 168 m) et la Cime du Montagnon (2 895 m) ;

• et, enfin, au sud, le capitaine Courrier : les Rouies (3 589 m) et le Sirac (3 441 m).

Si les documents des années 1851-53 ne permettent pas de donner avec certitudes des dates (mois et jours) pour ces ascensions, les données géodésiques des minutes de la carte finale convergent pour attester la réalité de ces ascensions.

Chaque officier était accompagné d'un muletier et d'un ou plusieurs guides. Payés directement par les officiers sur les sommes qui leur étaient confiées à leur départ de Paris, les noms de ces guides et muletiers n'apparaissent jamais dans les archives – correspondances et mémoires – des officiers de l'État-Major. Seuls des accidents dramatiques permettent de conserver des traces de ces montagnards anonymes. En 1853, le guide du capitaine Vuillemot, chute sous ses yeux dans le Valbonnais : les secours financiers demandés par l'officier permettent d'identifier le guide. Il en va de même pour un guide du capitaine Adrien Durand : foudroyé sous ses yeux dans le Vercors, il est identifié dans les archives.

Conclusions… provisoires

Les recherches menées dans les fonds d’archives du Service Historique de la Défense, de l’I.G.N., ainsi que des archives départementales de l’Isère, des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, permettent de prendre la mesure des opérations sur le terrain nécessaires à la réalisation des cartes de Bourcet (1749-1755) et de l’État-Major (1851-1854 pour les Alpes du Sud). Elles permettent aussi la découverte, à ce jour, de plus de trente ascensions oubliées de sommets majeurs dans les massifs de l’Oisans, des Écrins, dans le Queyras et l’Ubaye. Toutes ces ascensions sont le fruit d’une collaboration sur le terrain des officiers-géographes, des officiers de l’État-Major et d’habitants des vallées, porteurs et guides.

De ces deux opérations cartographiques, celle des années 1749-1755 dans le Haut-Dauphiné est la plus importante au regard de la connaissance historique. Les ingénieurs géographes avaient acquis dès le milieu du XVIIIe siècle, une connaissance fine de la topographie des Alpes du Sud. Les sommets les plus importants, accessibles ou non, visés depuis toutes les points de la géodésie primaire étaient localisés précisément et le niveau des détails dans les zones habitées n’avait rien à envier aux cartes actuelles au 1/25000e. La Barre des Écrins, par exemple, avait été visée et localisée précisément par des triangulations conduites depuis la Vallouise, la haute Romanche et le Vénéon. Contrairement à ce qui a toujours été écrit dans les histoires de l'alpinisme, la Barre des Écrins était connue comme étant le plus haut sommet du massif, et elle était précisément localisée aussi bien depuis la Vallouise que depuis le Vénéon, depuis au moins le milieu du XVIIIe siècle.

La mise en 3D des cartes de Bourcet et d’Arçon, effectuée par Alexandre Nicolas, révèle que les ingénieurs militaires avaient une connaissance, jusque là négligée, du relief : sur la carte de la Vallouise en 3D, les formes et les volumes du Pelvoux, du Pic-Sans-Nom et des Sagnes, apparaissent sans ambiguïté.

Il semble assuré, de plus, que des recherches plus approfondies sur ces mêmes cartes pour les Alpes-Maritimes augmentera le nombre de sommets gravis avant la naissance de l’alpinisme sportif.

Des recherches similaires menées en Italie par Eugenio Garoglio, historien au Centro Studi e Ricerche storiche sull’Architettura Militare del Piemonte de l’Université de Turin, ont permis de découvrir une série d’ascensions oubliées sur des sommets majeurs des Alpes piémontaises. Elles sont intervenues, elles aussi, lors des projets de cartographie militaire des XVIIIe et XIXe siècles. Mais certaines ont pris place avant, parfois bien avant.

Présente lors de la conférence du 14 août à Vallouise annonçant publiquement ces découvertes, Michèle Virol, professeur à l’Université de Rouen, présidente du conseil scientifique du Comité Vauban-UNESCO, spécialiste de Vauban et des ingénieurs militaires aux XVIIe et XVIIIe siècles, a confié ses impressions : « Votre travail est un tour de force qui nous oblige à repenser ce que nous pensions savoir : les montagnes et les littoraux n’étaient ni des blancs de la carte, ni des non-lieux. Il faut poursuivre le travail. »

Quant à Sue Hare, administratrice de l'Alpine Club, elle ne cachait pas son enthousiasme à la fin de la conférence.

Ces découvertes ne sont qu’un début : il nous reste à comprendre de façon fine l’ensemble des opérations sur le terrain des officiers ayant mené ces deux grands projets de cartographie. Il nous reste encore à reconstituer les vies des habitants des communautés montagnardes qui ont accompagné les officiers dans leurs patient travail afin de comprendre qui étaient ces héros anonymes.

Mais d’ores et déjà, nous savons que nos recherches sont une porte grande ouverte sur une autre histoire des Alpes.

Vallouise, le 15 août 2015.

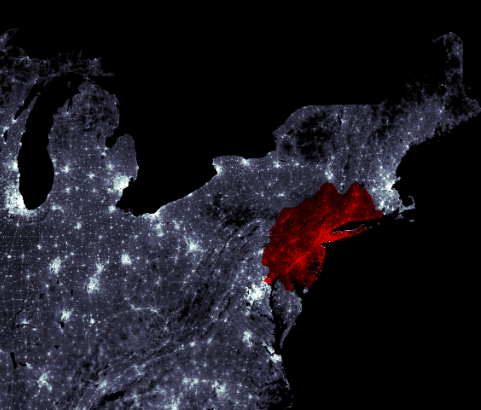

Les développeurs du site Web « Zombietown USA » vous invitent à orchestrer votre propre invasion de zombies aux États-Unis. C'est bien dommage, on ne peut pas le faire en France. Lettre ouverte aux programmeurs !

Mais attention ! Vous ne contrôlez qu’une partie de l’invasion : les points d’origine, que vous choisissez en cliquant sur la carte. Une fois la propagation commencée, vos zombies répondent à leurs propres règles ! (Règles gouvernées par un modèle mathématique)

Vous pourrez donc garder un contrôle minimal sur vos créations en faisant varier seulement 2 paramètres :

α :

À chaque rencontre entre un zombie et un être humain, les chances que le zombie soit éliminé, versus les chances que l’humain soit contaminé et devienne, à son tour, un zombie.

Une valeur plus faible de ce paramètre augmentera les chances de propagation des zombies.

μ :

Le temps nécessaire pour qu’un zombie parcoure un mille ( ~ 1.6 km).

Une valeur plus faible de ce paramètre accélèrera la propagation des zombies.

Suivant vos choix, vous verrez évoluer la situation en temps accéléré sur la carte du pays. Vos zombies y seront représentés par des pixels rouges.

Fait intéressant, l’étude mentionne que les régions les plus à risque lors de la propagation d’un fléau de ce genre ne sont pas nécessairement les métropoles, mais plutôt les villes qui sont entourées de plusieurs métropoles. À vous de faire vos propres observations et de formuler vos théories à ce sujet !

Si vous voulez connaître l’explication des chercheurs ou avoir de l’information sur la mathématique derrière les rouages de la carte, vous pouvez consulter l’étude disponible en ligne (en anglais seulement).

Pour les développeurs curieux de voir comment a été programmée la carte ou qui souhaitent transposer l’expérience à un autre contexte, le code source est disponible sur GitHub.

Finalement, pour accéder à la carte et démarrer votre propre invasion de zombies, c’est par ici !

http://mattbierbaum.github.io/zombies-usa/

Bonne chance !

Source : http://www.neogis.ca

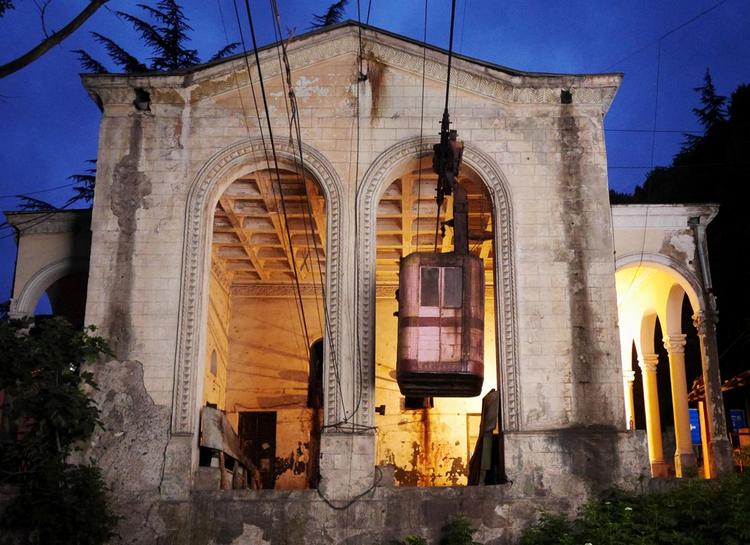

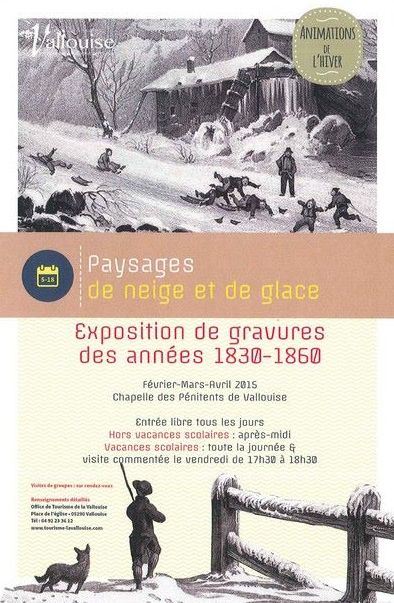

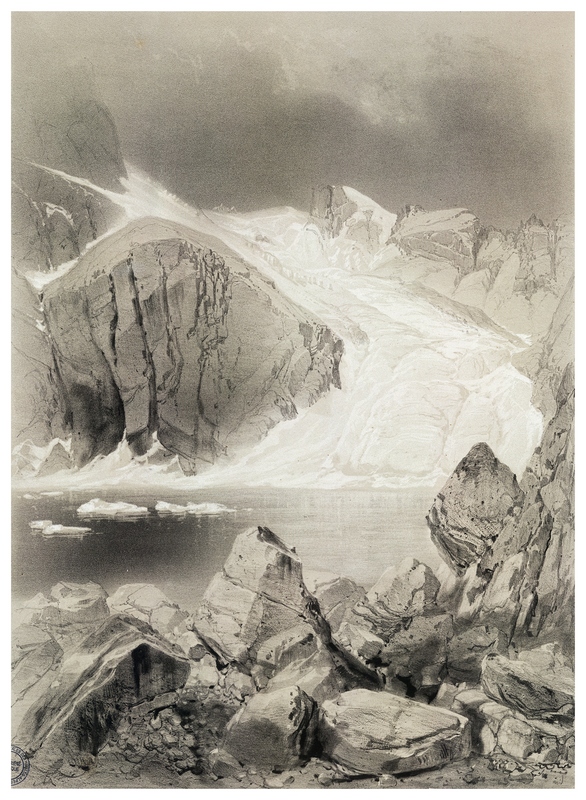

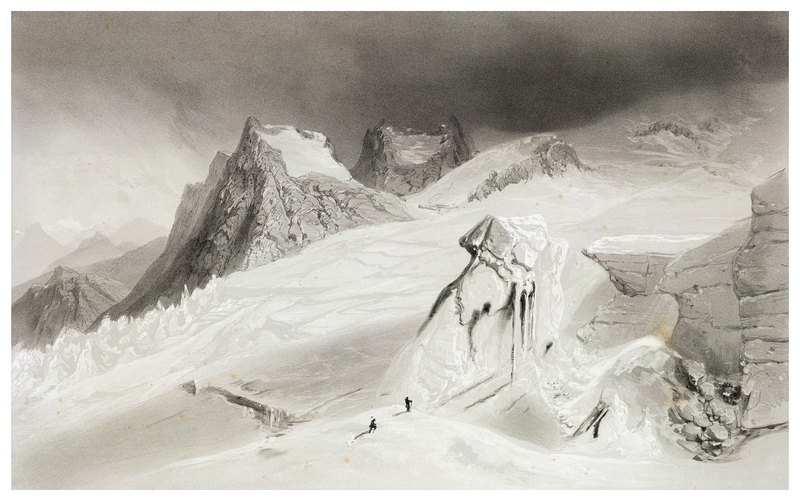

Paysages de neige et de glace, exposition de gravures des années 1830-1860. Organisée et commentée par Olivier Joseph.

Cette exposition a eu lieu durant 3 mois dans la Chapelle des Pénitents de Vallouise dans les Hautes-Alpes (05) au printemps 2015.

Dans la première moitié du XIXe siècle, des artistes français et anglais dirigent leurs pas vers le Briançonnais et la Vallouise. Ils en dessinent les vallées, les villages et les sommets. Puis ils mettent au net leurs esquisses et les publient sous forme de gravures, dans des livres destinés aux premier touristes.

Moins d'une centaines de gravures représentant le nord des Hautes-Alpes et l'Ubaye sont connues. Parmi elles, quelques-unes, rares, montrent des paysages de neige et de glace. Ce sont celles que vous allez découvrir à travers ce billet et que l'on peut admirer en grande taille dans cette exposition.

Carte des lieux représentés dans les gravures

Dans les années 1830, Victor Cassien et Alexandre Debelle dirigent leurs pas sur les chemins et les routes de l’ancienne province du Dauphiné. Artistes grenoblois, ils visitent les villes et les villages à la recherche des monuments, souvent en ruines, de l’ancienne province du Dauphiné.

De leurs pérégrinations artistiques, ils rapportent des centaines d’esquisses qui, une fois lithographiées, sont réunies en un livre composé de quatre forts volumes et intitulé : Album du Dauphiné ou Recueil de dessins représentant les sites les plus pittoresques, les villes, bourgs et principaux villages; les églises, chateaux et ruines les plus remarquables du Dauphiné, avec les portraits des personnages les plus illustres de cette ancienne province ; ouvrage accompagné d'un texte historique et descriptif.

Cassien et Debelle participent du grand mouvement des « itinéraires pittoresques » qui voient des historiens, des romanciers – Victor Hugo et Prosper Mérimée… – et des artistes représenter les ruines de l’ancienne France, héritées du mouvement destructeur de la Révolution, mais aussi, et peut êtresurtout, de la Restauration qui cherche la nouveauté et ne s’encombre guère de l’ancien. Ces représentations de l’ancienne France ont comme ambition d’en préserver la mémoire et de les sauvegarder.

Dans l’Oisans et le Briançonnais, les ruines sont peu nombreuses. Ce sont surtout des villes et des villages qui sont représentés, des paysages aussi. Dans la vallée de la Romanche, les hautes falaises, les cascades puissantes, les gorges sombres impressionnent les artistes. Plus haut, au-delà de Bourg d’Oisans, ce sont les travaux de la nouvelle route du Lautaret qui retiennent leur attention.

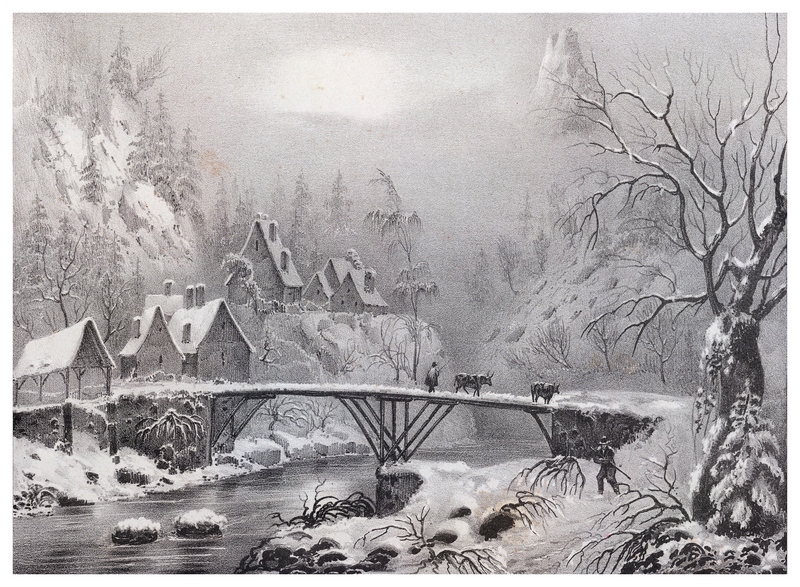

Cette vue du village de Livet est la seule montrant l’hiver et la neige dans la Romanche. Elle laisse aussi découvrir un paysan et ses vaches, ainsi qu’un marcheur transi de froid.

Au coeur de cette nature qui impressionne, la présence humaine est permanente : les ruines de l’ancienne France sont aussi des paysages humains.

Posé sur piton rocheux dominant le Guil et verrouillant la combe du Queyras, véritable ni d’aigle, le château impose sa silhouette aux voyageurs. C’est un des monuments les plus représentés dans les gravures des Alpes du Sud du XIXe siècle. Mais celle de Victor Cassien est la seule à le montrer sous un manteau neigeux.

Hérité de la politique médiévale des Dauphins de mise en défense des hautes vallées, Château Queyras a traversé les siècles, et affronté bien des périples guerriers sans sourciller. Lors de l’invasion du duc de Savoie et de ses alliés, en août 1692, la petite garnison française a tenu tête victorieusement à plusieurs milliers d’hommes des régiments protestants venus se venger de la Révocation de l’Édit de Nantes par Louis XIV. Quelques semaines plus tard, à l’automne 1692, Vauban et ses ingénieurs imaginèrent et mirent en oeuvre des travaux qui donnèrent à la petite forteresse son allure définitive.

En cet hiver de la décennie 1830, Victor Cassien fait vivre le paysage en installant deux soldats, ou deux douaniers au pied du fort. La scène est dans l’air du temps : depuis le Traité d’Utrecht organisant, en 1713, la cession des vallées briançonnaises d’outremont à la Savoie, et le rattachement de l’Ubaye à la France, la militarisation des vallées et des crêtes alpines est une réalité qui va en augmentant. Pour les rois de France, comme pour les ducs de Savoie, puis les rois de Piémont-Sardaigne, il s’agit d’interrompre un mouvement commercial important qui, depuis des siècles, irrigue les deux états, et fait prospérer les vallées alpines, dont celles du briançonnais et du Queyras.

Dans la scène dessinée par Victor Cassien, il manque pourtant un acteur majeur de cette confrontation militaire et commerciale entre France et Piémont : le contrebandier queyrassin. Peut être se cache-t-il quelque part dans la gravure ?

Dans la plupart des gravures du Briançonnais et des Alpes du Sud figurent des personnages, seuls ou en groupes : bergers, paysans, muletiers, cavaliers, militaires… Ils présentent des attitudes stéréotypées : cela peut s’expliquer par le fait qu’ils ne figurent pas sur les esquisses des dessinateurs et qu’ils sont souvent rajoutés par le graveur, au dernier moment. Quant aux enfants, ils sont rarement représentés dans les gravures du XIXe siècle. Lorsqu’ils le sont, ils sont seuls, accompagnés d’un adulte qu’ils suivent, qu’ils regardent ou auquel ils obéissent.

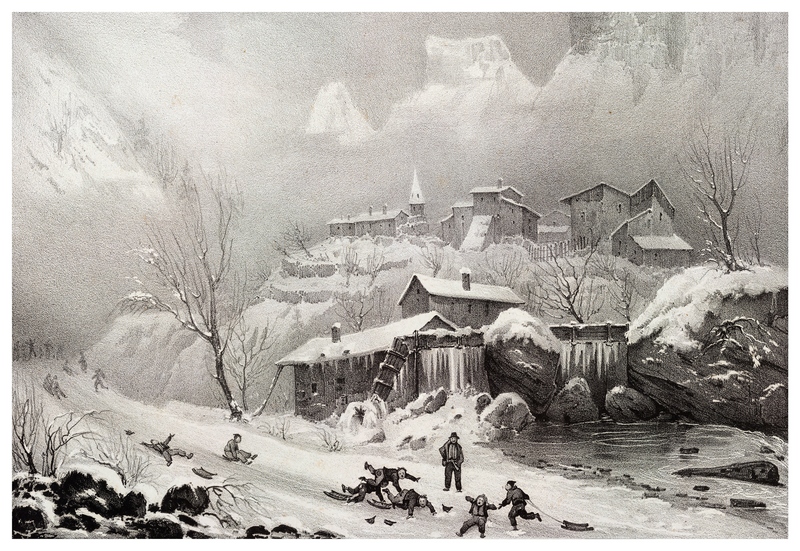

Cette gravure de Victor Cassien est exceptionnelle : elle montre un groupe d’une vingtaine d’enfants glissant de bon coeur sur des luges fidèlement représentées. La multitude des détails – bonnets, casquettes… – et les attitudes variées et spontanées des enfants indiquent qu’une telle scène a été vécue par Victor Cassien.

Bien loin des discours du XIXe siècle qui enferment les montagnards et leurs enfants, six mois d’hiver durant, dans leurs étables, cette joyeuse sarabande d’enfants témoigne de leur familiarité avec la neige ; abondante en ce XIXe siècle, elle n’est pas un poids, ni un obstacle. Hier, comme aujourd’hui, les enfants des montagnes sortent pour s’amuser dès qu’il neige !

Entre 1824 et 1829, William Brockedon parcourt et traverse les Alpes à dix-huit reprises. Peintre talentueux, il est curieux de cet univers de vallées et de sommets. Mais avant toute chose, il est à la recherche de la route empruntée par l’armée d’Hannibal, et ses éléphants, pour aller combattre les légions romaines.

Cette quête sans fin, et sans solution, entraîne cependant Brockedon à la découverte des grands cols alpins. Dans le sillage des armées napoléoniennes, de nombreux cols d’altitude sont devenus des routes modernes dont l’audace des tracés, des galeries et des ponts jetés sur les abîmes impressionnent les voyageurs et leurs lecteurs.

Les historiens le savent : les cols n’ont jamais été des obstacles. Bien au contraire ! Depuis des temps immémoriaux, ils sont fréquentés en toute saison par des paysans, des militaires, des juristes, des percepteurs d’impôts, des clercs et des marchands. Au début du XIXe siècle, l’ampleur des guerres et l’accélération des échanges entraînent la modernisation des grand cols : Simplon, Mont-Cenis, Mont-Genèvre, Lautaret…

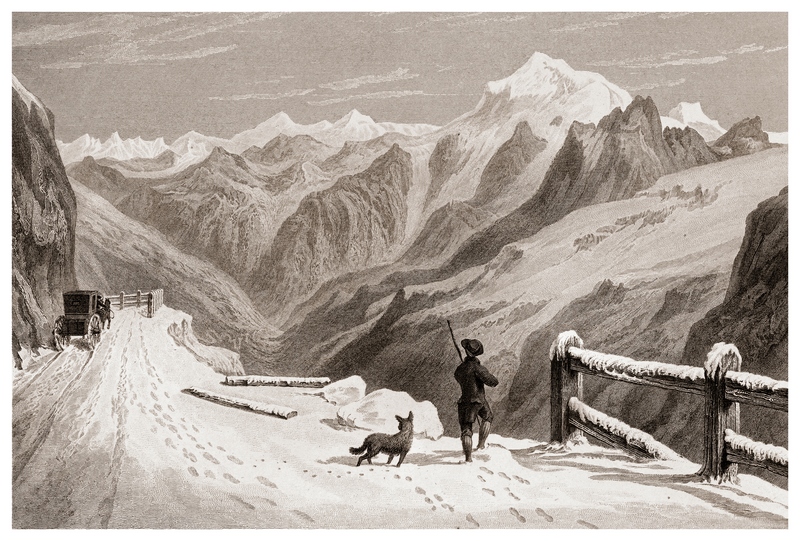

La gravure du col du Stelvio (2758 m) montre des rambardes de bois installées afin de garantir la sécurité des voyageurs. Mais elle montre surtout que la neige ne saurait arrêter longtemps les passages et les échanges. D’ailleurs, dans les gazettes de Lyon, de Turin, de Milan ou de Genève, les nouvelles des chutes de neige, de la fermeture et de la réouverture des cols alpins sont rapidement imprimées : elles sont nécessaires à la bonne marche du commerce.

Dans cette gravure, le personnage contemplant le paysage, avec un chien à ses côtés, n’est autre que Brockedon. Il prend un malin plaisir à se glisser dans nombre de ses gravures, marchant, chevauchant, contemplant ou dessinant les paysages grandioses qu’il arpente et qu’il admire.

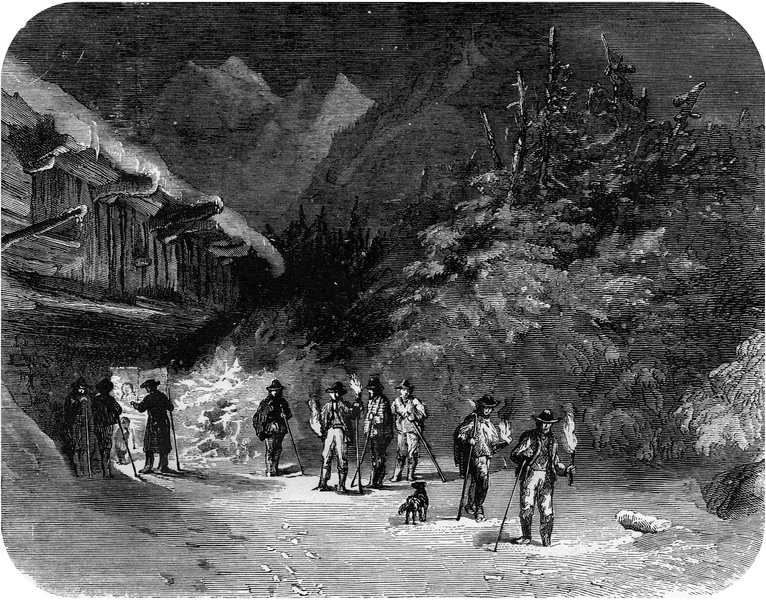

William Bartlett représente ici une scène historique se déroulant en 1815. Après la défaite de Waterloo et l’abdication de Napoléon 1er, trois cent soldats blessés de la Grande Armée, soignés dans le Val Pellice par le Vaudois, furent obligés de regagner Briançon à travers le col La Croix et le Queyras. Portés sur des civières par les montagnards piémontais, soutenus pour les plus vaillants, ils furent pris dans une tourmente hivernale, et passèrent le col avec grande difficulté.

Dramatisé pour les besoins de la gravure et du récit, cette scène n’est pourtant pas éloignée de la réalité. À côté des cols principaux, des dizaines de cols secondaires permettent, depuis des temps immémoriaux de franchir les crêtes alpines. Dans le Queyras, les communautés payaient des familles, parfois sur plusieurs générations, afin d’entretenir les cols La Croix et Agnel, et d’en permettre le passage en toute saison. On damait la neige, on posait des croix et des repères, on construisit même un refuge. Et, surtout, on allait relever les morts : bien souvent c’était des voyageurs venus des pays de plaines, sans connaissance du milieu hostile de la montagne hivernale.

La chronique de cette volonté des hommes de garder ouverts les cols, nous est parvenue sous la forme de carnets, vieux de plusieurs siècles, conservant la mémoire de ces faits et gestes : les Transitons. Mais revenons un dernier moment vers cette scène dramatique. La précision du travail du graveur se découvre dans la présence de personnages franchissant le col : ils ne mesurent guère plus d’un millimètres sur l’original. Et pourtant, en quelques traits habiles sur la surface de cuivre, l’artiste a su donner vie à ces voyageurs anonymes pour qui les Alpes étaient un lieu de passage et non une impasse.

Dans le volume Dauphiné des Voyages pittoresques et romantiques publiés par Isidore Taylor et Charles Nodier entre 1820 et 1878, Léon Sabatier offre à ses lecteurs une véritable excursion en Vallouise, au détour des années 1850.

Depuis le village de la Bessée jusqu’au Pré de Madame Carle, puis au lac et au col de l’Eychauda, il est le premier à montrer les paysages naturels de la vallée à travers 11 gravures. Sabatier n’est cependant pas le premier à parcourir la Vallouise avec les yeux d’un touriste : les premiers guides du début du XIXe siècle, notamment les guides anglais Baedecker et Murray, proposent des itinéraires conseillant le détour le long de la Gyronde et jusqu’au pied des glaciers Noir et Blanc, puis le passage par le col de l’Eychauda pour gagner le Monêtier.

Les gravures de Sabatier sont imprimées dans un format plus grand que la plupart de celles existantes alors : environ 30 x 45 cm au lieu de 15 x 20 cm.

La qualité du trait, des détails et des textures ne doit cependant pas égarer : comme souvent, les paysages sont reconstruits par l’artiste. Les proportions sont exagérées, les hauteurs étirées, les largeurs comprimées. Mais qu’importe, le paysage s’impose par sa présence. Et il est reconnaissable.

Cette gravure du lac de l’Eychauda est la plus ancienne connue. Des peintures en couleurs seront produites plus tard, dans les années 1880-1890. Toutes offrent un point de vue dirigé vers la vallée. Seul Léon Sabatier dirige le regard vers le glacier de Séguret Foran dont la langue descend alors jusqu’au niveau des eaux.

Exagérément étirée en hauteur, voici la plus ancienne représentation artistique connue du Pré de Madame Carle et des glaciers Noir et Blanc. La confluence des glaciers n’existe plus depuis les années 1870 ; elle se poursuit au gré des modifications des régimes de précipitations et du réchauffement climatique. Malgré tout, le paysage est aisément reconnaissable.

La jonction des deux glaciers est confirmée par un document scientifique dressé dans les mêmes années : le dessin-minute de la carte de l’État-Major. Durant l’été 1853, avec pour seuls compagnons un guide et un muletier de la Vallouise, le lieutenant Émile Meunier a passé 54 jours à arpenter les vallées, les glaciers et les sommets afin de mesurer et de dessiner ce qui était alors un paysage connu et parcouru par les vallouisiens depuis des siècles ; mesuré et décrit au milieu du XVIIIe siècle par les cartographes militaires ; mais dont les hautes montagnes échappaient encore au regard précis des géomètres de l’État-Major. Cette histoire, méconnue, reste à écrire.

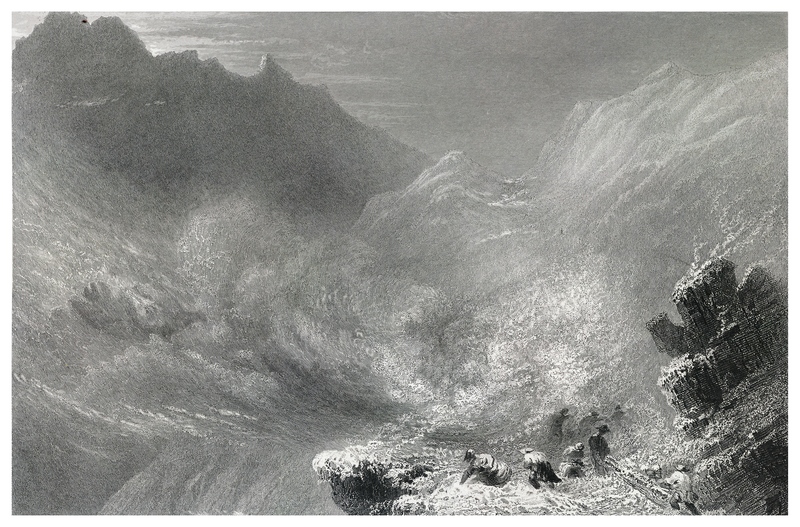

Cette vue d’un glacier au-dessus de la Grave – qui pourrait être celui du Tabuchet, avec vue sur le Bec de l’Homme – est exceptionnelle : à une époque où personne ne parle d’alpinisme dans le massif des Écrins, elle montre deux personnages à la surface du glacier. L’un est courbés de fatigue, l’autre admire les séracs. Alpinistes anonymes dont l’Histoire n’a pas retenu les noms, peut être sont-ils en route vers les sommets environnants…

La précision de la gravure atteste de la présence de Léon Sabatier sur le glacier, dans les années 1850. Elle dévoile la fascination qu’exercent alors les glaciers : fascination esthétique, mais aussi intérêt scientifique. En effet, depuis la fin du XVIIIe siècle, les glaciers sont au coeur de nombreuses questions dans le domaine naissant de la géologie scientifique : les blocs erratiques

découverts loin des glaciers actuels, en Suisse, en France, en Allemagne et jusqu’en Russie intriguent. Et la présence de moraines glaciaires dans les hautes terres et sur les côtes écossaises surprennent.

Plusieurs hypothèses prennent corps. Parmi elles-ci, l’idée que les montagnes aient pu être plus élevées et les glaciers bien plus étendus est sérieusement étudiée. En 1837, le géologue suisse, Louis Agassiz propose une théorie audacieuse : il fut un temps où la Terre était bien plus froide et partiellement englacée. Cependant, cette hypothèse contredit les lois de la thermodynamique : les corps évoluent toujours spontanément d’un état chaud vers un état plus froid. Comment, dans ces conditions, la Terre aurait-elle pu se réchauffer après ces périodes de glaciations ?

Ces énigmes expliquent le déplacement dans les Alpes des savants anglais étudiant les glaciers et les glaciations : Forbes, Tyndall… Il faudra attendre que la physique des glaciers, ainsi que celle des lentes variations de l’orbite de la Terre autour du Soleil, soient mieux connus pour que l’énigme des grandes glaciations soit enfin démontrée et admise.

Dans les années 1850, les glaciers ne sont pas un univers inconnu et terrifiant : ils intriguent et passionnent, avant même le développement de l’alpinisme sportif.

Edward Whymper est connu dans le massif des Écrins et particulièrement en Vallouise, pour ses exploits d’alpiniste : il a découvert la haute montagne en escaladant le Pelvoux (1861), puis en atteignant la Barre des Écrins (1864). Il s’illustre encore, en 1865, en étant le premier au sommet de l’Aiguille Verte ainsi qu’au Cervin. Il réalise la première ascension du Chimborazo, dans les Andes, en 1880.

Mais Whymper est, avant tout, un dessinateur et un graveur sur bois réputé. Ses gravures de montagne et d’escalade illustrent son livre paru en 1871 : Escalades dans les Alpes. D’autres gravures, nombreuses et méconnues comme celle-ci, accompagnent notamment des ouvrages sur les Alpes Suisses.

Pour quelle raison Whymper représente-t-il Félix Neff (1798-1829), pasteur genevois installé dans le Triève, puis dans la vallée de Freissinières et dans le Queyras, entre 1821 et 1827 ?

Comme de nombreux anglais visitant les Alpes au début du XIXe siècle, Whymper est membre d’une église non-conformiste dissidente de l’Anglicanisme : il est baptiste.

Socialement bloqués par le fait qu’ils ne sont pas anglicans, ces représentants des classes moyennes éduquées viennent chercher dans l’exploration géographique, dans la mission vangélique ou dans l’exploit sportif, un reconnaissance à laquelle ils aspirent.

Entre la Suisse, berceau de la Réforme, les vallées Vaudoises situées en Italie derrière les col du Briançonnais, et la présence protestante dans le Queyras et à Freissinières, les lieux de mémoire du protestantisme ne manquent pas.

Cette profusion de gravures anglaises représentant les Alpes du Sud, celles de Brockedon, Bartlett, Monson ou Whymper, est avant tout le témoignage de l’attachement et des liens vivants entre les minorités protestantes anglaises et leurs frères des Alpes du Sud.

William Bartlett est friand de paysages nocturnes éclairés par la Lune. C’est ainsi qu’il dessine la cascade de Dormillouse, mais aussi le lac et le village de la Roche-de-Rame. Les formes noires et lugubres des montagnes contrastent avec le blanc des crêtes baignées de lumière. Malgré la nuit, le mouvement du «peuple des images » ne saurait cesser : voyageur accompagné d’un chien, paysanne guidant une mule et son chargement… les gravures sont vivantes.

Comme ses compatriotes, Brockedon, Monson ou Whymper, Bartlett parcourt les Alpes les yeux grand ouverts, à la recherche des paysages grandioses qu’il présente aux lecteurs anglais. Et comme eux, c’est la présence passée et actuelle des Réformés qui guide ses pas. Dans les Alpes du Sud, ce sont les Vaudois piémontais et leur église qui a traversé les siècles malgré les persécutions, et leurs frères médiévaux de la Vallouise et de Freissinères qui font l’objet de toute son attention.

Ces gravures offrent un regard multiple sur les montagnes du Briançonnais : l’Histoire des Hommes, leurs traces architecturales – fortifications, routes et cols, villages, ponts et tunnels… –, le témoignage religieux et la grandeur des paysages y sont intimement entremêlés.

La présence obsédante des torrents et des cascades a souvent été comprise comme un thème structurant de l’esthétique romantique. Peut être a-t-on oublié d’y voir aussi la représentation d’un savoir géologique en cours d’élaboration : celui de l’histoire naturelle des montagnes, des glaciers et de la Terre qu’élaborent Lyell, Darwin, Forbes, Agassiz, Beaumont…

Cette vue de la cascade de Dormillouse n’est pas un paysage de neige, ni de glace. Elle a été dessinée lors d’un voyage estival de William Bartlett. Elle est une invitation à poursuivre la découverte de ces gravures du Briançonnais, du Queyras, de la Vallouise et de Freissinères, à diriger nos regards vers ces paysages anciens, à nous rendre responsables de ce qu’ils deviendront.

Texte d'Olivier Joseph - 2015

A lire : Altas des montagnes. Espaces habité, monde imaginés, Xavier Bernier et Christophe Gauchon, cartographie et infographies d'Alexandre Nicolas aux Éditions Autrement (2013)

Voici une magnifique illustration cartographique de Ricky Linn. Les 50 états américains sont sur le dessin. Le visage est constitué par les 48 États centraux, l'Alaska représente un Burger king size et Hawaï qui dégouline sous forme de petites gouttes de Ketchup ! Bien vu également, la fausse couverture du Time soutenant le propos. On est foutu on mange trop !

Illustration : l'obésité, une pandémie en amérique de Ricky Linn

Pour rappel, l'Organisation mondiale de la santé définit l'obésité comme une accumulation excessive, voire anormale de graisse corporelle pouvant nuire à la santé. Pour la caractériser, on utilise l'indice de masse corporelle (IMC) en divisant le poids par la taille au carré (poids/taille²). La valeur considérée comme normale est de 20 à 25 chez l'homme et de 19 à 24 chez la femme. Au-delà, on parle de surpoids (IMC entre 25 et 29,9), d'obésité (IMC entre 30 et 39,9) et d'obésité morbide (IMC sup. à 40).

Les américains font partie des nations souffrant le plus de l'obésité avec une évolution de l'IMC de plus de 10% entre 1980 et 2008. Aux États-Unis, 35,7% des adultes - les hommes ayant rattrapé leur retard sur les femmes - et un enfant sur dix (16,9%) sont obèses. La population afro-américaine y est la plus touchée, notamment les femmes (58,5%) en 2013.

Dans les pays industrialisés et dans les classes aisées des pays en développement, l'obésité est devenue un problème majeur de santé publique qui prédispose à de multiples complications cardio-vasculaires, respiratoires et métaboliques (hyperscholestérolémie, diabète...). La pandémie accompagne la croissance que les politiques de santé publique peinent à ralentir. Environ 1,5 milliard de personnes sont touchés.

Un site internet permet de visualiser les États les plus touchés : http://stateofobesity.org.

Site internet de Ricky Linn : www.rickylinn.com

www.le-cartographe.net

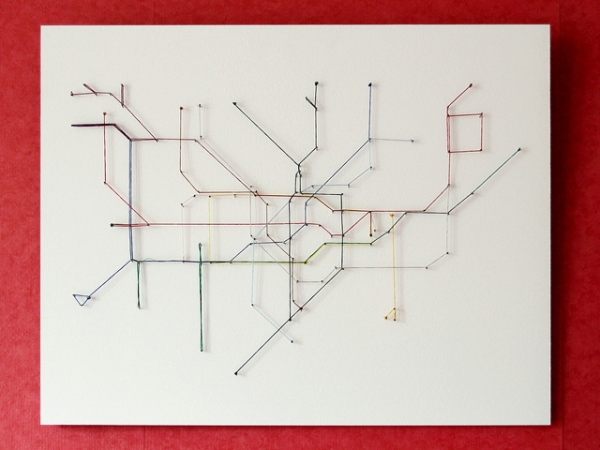

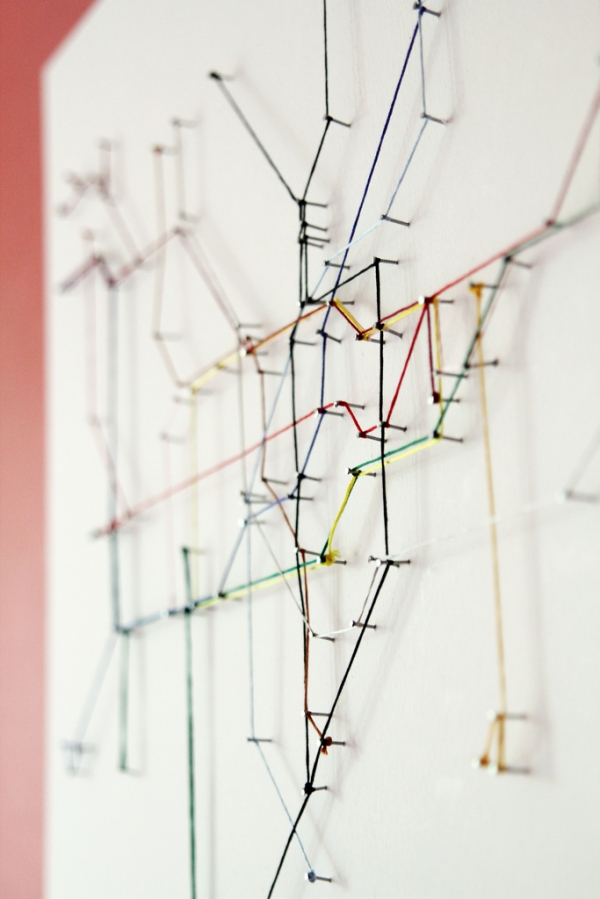

Voici une idée cartographique pour qui souhaiterait décorer une pièce avec quelques clous et des fils de couture. L'exemple ci-dessous vous montre le résultat obtenu à partir du plan de métro londonien. A vous d'essayer avec Paris, New York, Berlin ou Lisbonne !

Une vidéo pour mieux comprendre ! fsm vpggru

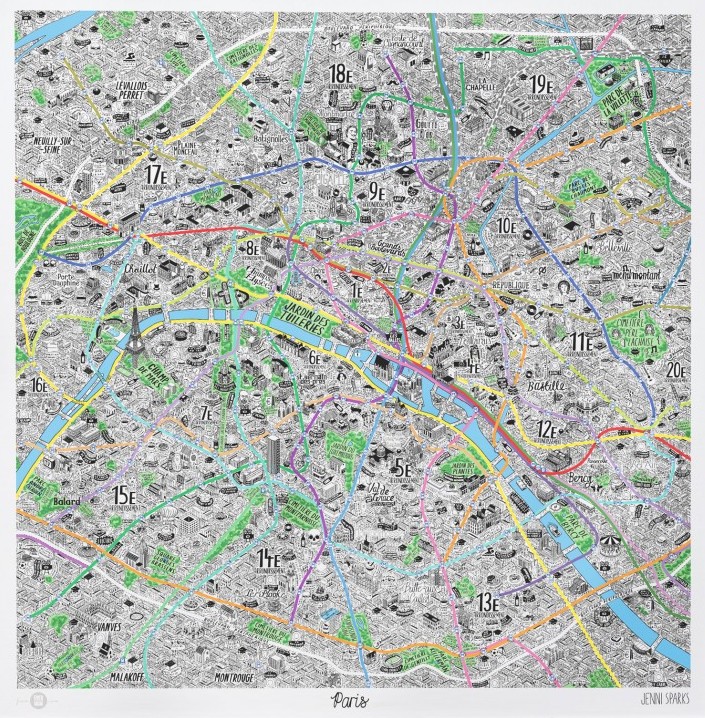

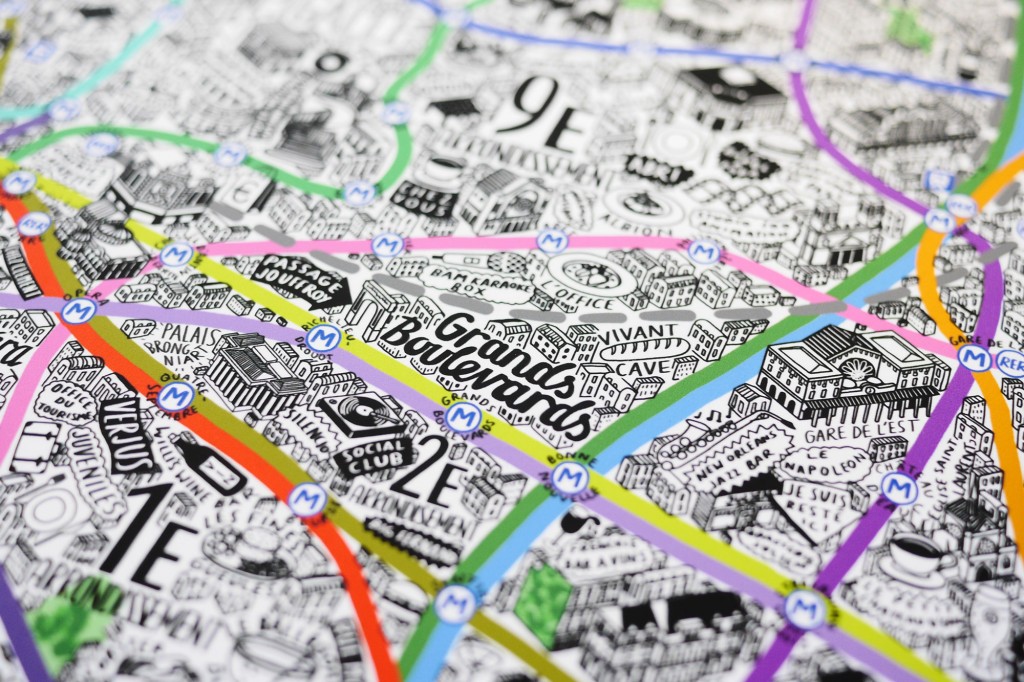

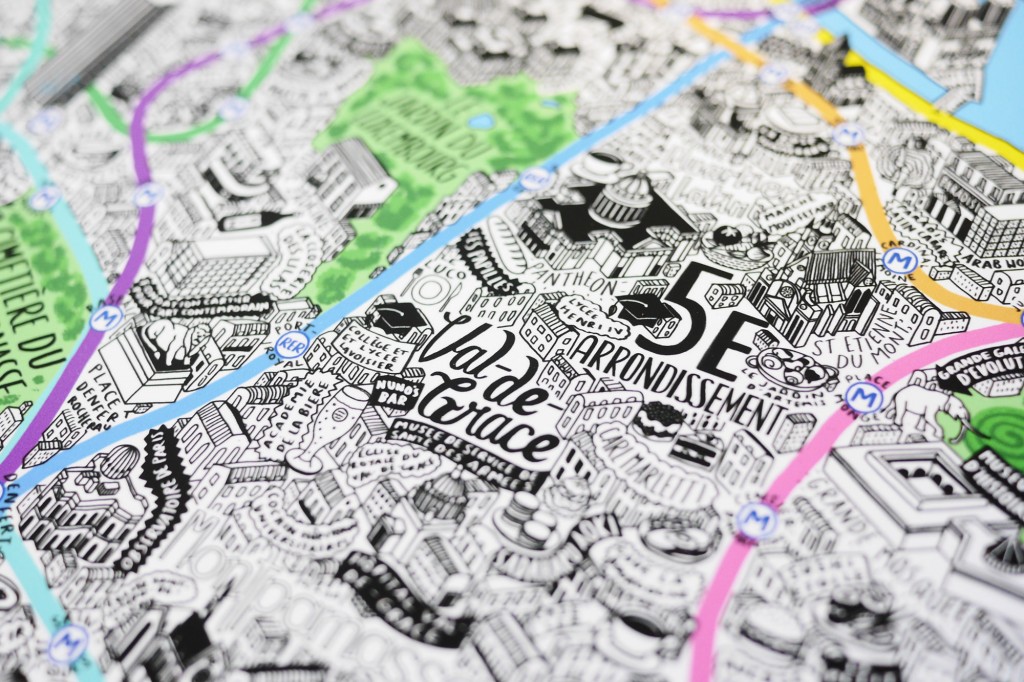

Jenni Sparks : encore une artiste qui fusionne avec talent la cartographie et l'illustration. C'est beau et très instructif. Son travail, concerne, pour l'instant, trois grandes aglomérations : Berlin, New York et Paris.

Plan de ville culturel (entre la géographie sociale, économique et mentale), ses cartes presentent divers aspects de l'organisation d'une grande ville. Entre les grandes enseignes et les petits cafés, entre les magasins de luxe et les fromagers, ses plans vous offrent un véritable voyage à travers la ville. Plaisir des yeux...

Extraits du plan de Paris :

Pour se procurer ses cartes c'est ici !

Les ascensions oubliées des officiers géographes dans les Alpes du Sud

La Vallouise en 3D selon les cartes de Bourcet/d'Arçon

Réalisation : Alexandre Nicolas

Une autre histoire des Alpes : les ascens...

Les développeurs du site Web « Zombietown USA » vous invitent à orchestrer votre propre invasion de zombies aux États-Unis. C'est bien dommage, on ne peut pas le faire en France. Lettre ouverte aux pr...

Paysages de neige et de glace, exposition de gravures des années 1830-1860. Organisée et commentée par Olivier Joseph.

Cette exposition a eu lieu durant 3 mois dans la Chapelle des Pénitents de Vallo...

Voici une magnifique illustration cartographique de Ricky Linn. Les 50 états américains sont sur le dessin. Le visage est constitué par les 48 États centraux, l'Alaska représente un Burger king size e...

Voici une idée cartographique pour qui souhaiterait décorer une pièce avec quelques clous et des fils de couture. L'exemple ci-dessous vous montre le résultat obtenu à partir du plan de métro londonie...

Jenni Sparks : encore une artiste qui fusionne avec talent la cartographie et l'illustration. C'est beau et très instructif. Son travail, concerne, pour l'instant, trois grandes aglomérations : Berlin...

Alors, honnête ou pas ? A priori, si vous perdez votre portefeuille, vous avez plus de chance de le retrouver à Helsinki, en Finlande, qu'à Lisbonne, au Portugal ! C'est le constat d'une expérience so...

L'Atlas global : nos assiettes ne sont pas si mondialisées

Publié aux Éditions des Arènes, l'atlas global est un essai en images, conçu par une équipe de vingt-six historiens et géographes de re...

Quand la cartographie devient l'un des sujets d'un film c'est Trap Street, long métrage réalisé par Viviane Qu.

Vivian Qu, dont c’est le premier film comme réalisatrice, est la productrice de Black...

Interview de Christian Grataloup dans le journal Les Échos (Pascale-Marie Deschamps), daté du 28 mai 2014.

Christain Grataloup (O.Roller)

Christian Grataloup : "Il faut désormais penser l’histo...

Symposium : 14-18 : la Guerre en cartes, 12 juin 2014

Journée d’étude BnF / Comité français de Cartographie

Voici quelques chiffres de l'INSEE concernant le mariage.

En moyenne, il recule nettement depuis 30 ans malgré une légère hausse l'année dernière et un petit "bug" en l'an 2000.

Illustration : la formation d'un tsunami

Source : Le monde (14 mars 2011)...

«Le téléphone portable a rapidement évolué en un outil qu...

Carte à voir du point de vu graphique.

Réalisée pour Amnesty International Portugal par Puebla Chacho en 2009, la carte a pour ambition de nous montrer l'omniprésence de la guerre au cours de l'histoir...

L'âge d'or des cartes marines, quand l'Europe découvrait le monde, du 23 octobre au 27 janvier 2013 à la Grande Galerie de la BNF

Pour les passionnés de cartes anciennes, il ne faut surtout pas rater...Voici une série de cartes assez sympathiques réalisée par la photographe Coriette Schoenaerts pour le magazine "Magazine".

Du corps d'un manequin à la carte il n'y a qu'un pas que franchit tranquilleme...

Voici une série de cartes originales réalisée par Eric Fischer.

A la fois instructives et esthétiques, elles ont été conçues par l'utilisation des données géographiques insérées dans les métadonnées ...Un exemplaire de la première carte portant le nom de l'Amérique et signée par le moine et cartographe allemand Martin Waldseemüller a été retrouvé « par hasard » à la bibliothèque universitaire de Mun...

Voici un site américain magnifique.

En voulant représenter les vents sous une forme visuelle et dynamique, les auteurs de ce projet (Fernanda Viegas et Martin Wattenberg) ont réalisé un projet sans a...Voilà une belle anamorphose.

/images/stories/mp3/Haka.mp3

Voici ce que l'on pourrait appeler une oeuvre d'art cartographique et sonore.

Elle a été réalisée par l'artiste japonais Isao Hashimoto.

Après l'accident de Fukushima, son travail dont le thème est « ...

Il est vrai que le titre du Roman de Guillaume Jan aux Éditions Intervalles m'a interpelé !

Pour tout dire je ne l'ai pas encore lu, mais il est passé dans ma liste d'attente de lecture.

Aussi, a...

A l'occasion de la sortie de ce bel ouvrage : "La bataille des Cartes, analyse critique des visions du monde" aux Editions François Bourin, Michel Foucher a donné dans le quotidien Libération un entre...

Grâce à un but à la 116e minute d'Andres Iniesta, l'Espag...

Les cartes comme champs d'expression artistique, c'est le parti pris de Karen O'Leary.

Dans la grande ville de Charlotte en Caroline du nord, cette artiste découpe, crée et ré-imagine l'espace urbain...Qui n'a pas eu recours, au moins une fois dans sa vie, à l'un de ces fameux plans de métro ? Mais d'où viennent-ils ? Qui a eu l'idée géniale de les représenter de cette manière ?

A partir de la fin du XVème siècle, on assista à la redécouverte de la géographie de Ptolémée et commencèrent les grands voyages d'exploration de Christophe Colomb, de Vasco de Gama, de Magellan. Pour...